穿越半个世纪的笔尖温度:詹姆斯·里奇的新闻人生与时代回响

—

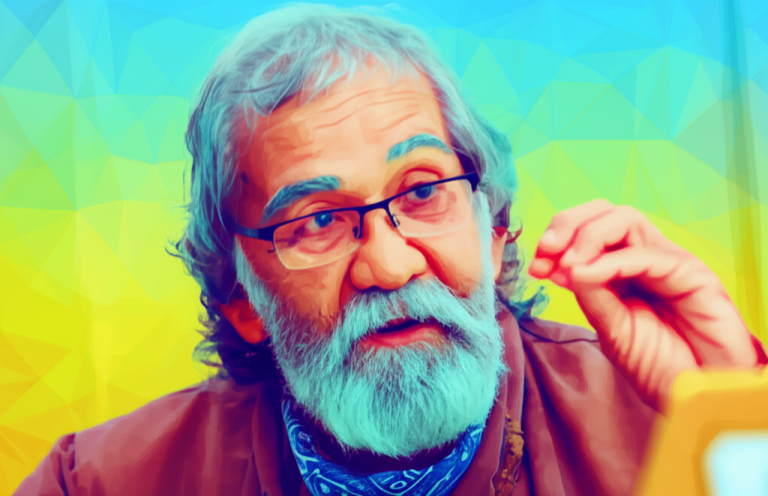

一束光熄灭的清晨

2025年5月3日11时45分,古晋中央医院心电监护仪划出平直线条。75岁的詹姆斯·亚历山大·里奇(James Alexander Ritchie)在书写家族移民史的手稿旁阖上双眼,这位将生命刻进大马新闻史的”活化石”,最终以墨香作别尘世。当天下午,通讯部长法米亲自致哀的讯息传遍媒体圈层——这不仅是个人生命的终结,更象征着某种新闻精神的式微。

从槟城少年到时代记录者

1950年6月26日生于槟城乔治市的里奇,血液里流淌着跨文化的基因。祖辈从欧洲远渡重洋的迁徙史,成为他晚年未竟书稿的核心命题。1971年马六甲《海峡时报》体育版面的兼职经历,让这个21岁青年找到了毕生志业。当同期记者追逐政要动态时,他带着笔记本深入霹雳州原住民村落,记录即将消失的口述传统。

这种对边缘叙事的执着延续了54年。在1973-1977年的吉隆坡记者站岁月里,他开创性地将犯罪报道转化为社会病理学观察;1990年代砂拉越伐木业鼎盛期,《婆罗洲邮报》专栏成为原住民土地维权的重要发声平台。”真正的新闻不在议会大厦,”他在2008年接受行业表彰时说,”而在被沥青覆盖的泥土之下。”

五十年坚守中的变与不变

梳理其职业生涯的三个断面可见精神脉络:

1970年代:突破殖民叙事框架的首批本土化实践者

在1970年代,里奇是少数几个试图突破殖民叙事框架的记者之一。他深入本土社区,记录那些被主流媒体忽视的声音。他的报道不仅仅是新闻,更是对社会结构的深刻洞察。他相信,真正的新闻应该反映普通人的生活,而不是仅仅关注政治和经济的表面现象。

1990年代:环境正义报道的先驱探索者

进入1990年代,里奇的关注点转向环境问题。他深入砂拉越的伐木区,记录原住民因环境破坏而面临的困境。他的报道不仅揭示了环境问题的严重性,还呼吁社会对环境正义的关注。他相信,环境问题是每个人的问题,只有通过集体努力,才能找到解决方案。

2010年代后:数字洪流中坚守深度调查的传统派

在数字时代,里奇依然坚守传统的深度调查方式。他不相信算法和数据能代替人类的思考和情感。他相信,只有通过深入调查和细致观察,才能揭示真相。他的报道不仅仅是信息的传递,更是对社会问题的深刻反思。

消逝中的媒体精神图谱

女儿丽贝卡透露父亲临终晨间仍在修改手稿细节的场景令人动容——这种近乎偏执的专业主义恰是当代传媒生态最稀缺的品质。在算法推送主导注意力的时代,里奇式的田野调查显得尤为珍贵:

| 对比维度 | 传统新闻范式 | 流量驱动模式 |

|———-|————–|————–|

|时间投入 |单篇报道耗时数月 |追求分钟级更新 |

|价值取向 |真相完整性优先 |点击转化率至上 |

|知识生产 |建立认知坐标系 |制造信息碎片 |

其遗作《从欧亚大陆到雨林深处》未及完稿便成绝响的事实本身构成隐喻——当个体记忆抢救速度赶不上消逝节奏时,我们失去的是文明拼图的关键模块。

永不熄灭的火塘之光

葬礼定于5月6日在圣托马斯教堂举行,这座见证过三代人受洗的古旧建筑将成为最后的告别地。”父亲教会我用钢笔吸墨水的正确角度,”丽贝卡抚摸着泛黄的采访本说,”就像部落长老传授火种保存术那样郑重。”

或许真正的纪念不在于悼词长度,而在于继续追问那些被他反复叩击的命题:现代化进程中的文化代价如何计量?技术狂欢下的人文关怀何处安放?当AI写作开始批量生产资讯快餐时,那支曾在油灯下记录长屋歌谣的钢笔,正在博物馆橱窗内发出微弱反光。

:

[2] thesun.my

[3] www.bernama.com

[5] www.bernama.com

Powered By YOHO AI