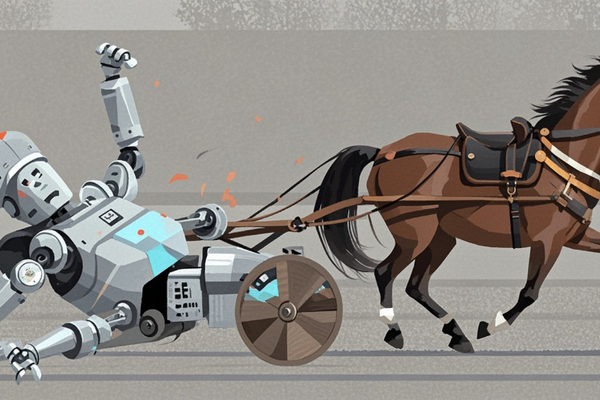

机器人半马“翻车”:一次不必过分解读的科技展示

2025年4月,北京亦庄举办了全球首个人形机器人半程马拉松,吸引了众多目光。然而,比赛中机器人出现的摔倒、掉头、需要人工辅助等状况,也引发了人们对于人形机器人技术成熟度的质疑。面对“翻车”现场,我们是否应该急于对人形机器人“祛魅”?

马拉松:检验机器人综合能力的“压力测试”

为什么要让机器人跑马拉松?原因在于实验室的理想环境无法模拟真实路况的复杂与不可控。 这场马拉松与其说是人机竞技,不如说是机器的自我迭代。长达21公里的半程马拉松,对现阶段的人形机器人而言,绝对是一种技术上的挑战。人形机器人需要完成约25万次精密的关节运动,关节要足够结实耐久,才能支撑机器人稳定奔跑。 在连续20公里的真实环境中,关节结构、能耗效率、散热能力和运动算法才会被全面暴露,这正是“人形机器人产业能否落地”的第一道门槛。赛事通过动态路况与复杂环境,能够全方位检验机器人在运动控制、环境感知和能源管理等方面核心技术能力,对其性能提出多维度挑战:既要应对长距离续航,也要在坡道、转向等复杂路况下实现灵活运动。

“翻车”是常态,进步是主线

诚然,比赛中暴露出了人形机器人诸多技术瓶颈。比如,结构稳定性问题,机器人长时间高频运动会不断承受震动和冲击。 电池续航也是一大挑战,机器人需要依靠电池支撑比赛全程,而电池过热或能量管理不当也可能引发机械部件异常。还有算法的鲁棒性问题,系统延迟也可能导致机器人摔倒。

但我们也应看到,参赛机器人能够在复杂地形中完成一定距离的赛程,本身就意味着技术进步。 很多机器人在摔倒后能够自主或在人类协助下重新站起继续比赛。 宇树G1机器人在摔倒后迅速站起,赢得了现场观众的掌声。这不仅是技术层面的“小进步”,更是人类对“人工生命”概念的一种情感投射。

商业化落地:道阻且长,行则将至

人形机器人要稳定地运行,另有一些技术挑战需要解决。 有技术人员表示,目前端到端算法成功率仍较低,机器人动作数据在不同构型机器人之间的迁移性不足,3D表征也尚未达成共识,此外,如何将多种传感器的数据编码并输入端到端大模型中,目前还没有明确答案。

虽然人形机器人被看好在特种危险作业、智能制造、商业服务、家庭场景等领域发挥作用,但其商业化落地仍然面临诸多挑战。 成本过高是制约因素之一,动辄数十万元的产品,远超实际场景的付费意愿。此外,商业模式也有待探索,除了作为“电子宠物”推向C端市场,鲜有企业将人形机器人的商业模式跑通。

理性看待,未来可期

如同所有新兴技术一样,人形机器人的发展注定不会一帆风顺。 摔倒是标配,瘫痪是常态,“掉头”也不稀罕。 我们既要看到其面临的挑战,也要看到其蕴含的巨大潜力。

“机器人马拉松的赛制更像是赛车比赛,是整个团队的比拼。” 这句话点出了本次赛事的核心意义:不是简单的速度比拼,而是综合实力的检阅。 参赛团队纷纷对机器人进行二次研发,进一步提升人形机器人的奔跑速度和稳定性。 特殊设计的大功率一体化关节、腿足刚柔耦合结构让机械运动更趋自然;不断电换电技术解决了移动设备的续航焦虑;轻量化材料的应用则展现了工程设计的巧思。

我们应以更加理性的态度看待人形机器人的发展,在技术进步的道路上,既要有仰望星空的雄心壮志,也要有脚踏实地的务实精神。

结语:从“人机共生”到“人机共荣”

每一个深刻改变世界的技术,都曾有过它的学步期。 人形机器人作为跑圈新人,在马拉松比赛中表现出的问题与短板,正是技术成长曲线上的必经阶段。 相比成绩与名次,我们更应看到踉跄脚步中蕴含着提升自己、改变世界的潜能,看到人们对智能生活的无限憧憬。

这些赛道上与人类选手互相拍照、向观众挥手致意的人形机器人,或许在不久的将来就会成为救灾现场的先锋、养老院里的护工、太空探索的勇士,在特种危险作业、智能制造、商业服务、家庭场景担当人类的得力助手,加速推动从“人机共生”向“人机共荣”发展,书写人机协作新篇章。