印尼苏门答腊地震事件深度解析:从科学预警到社会应对

地震频发区的警示信号

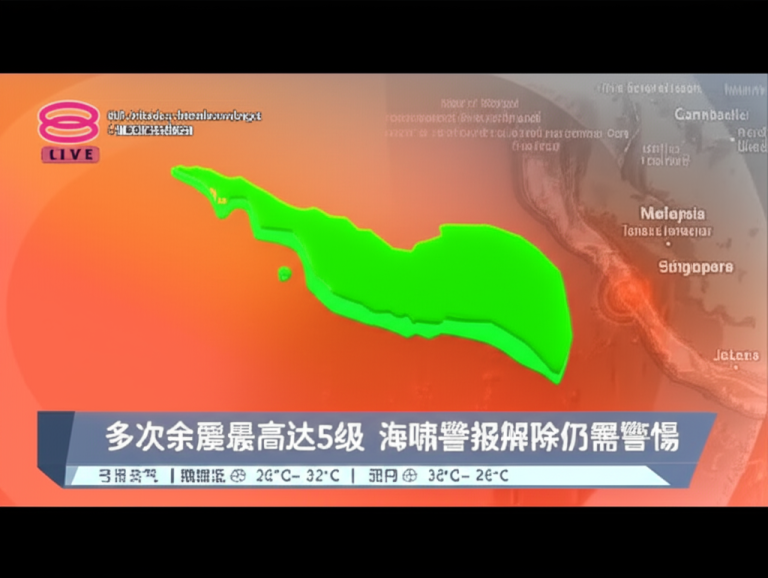

苏门答腊岛位于印度洋板块与欧亚板块的交界处,是全球地震活动最频繁的区域之一。2023年7月发生的5.1级和7.3级地震并非孤立事件,而是该地区长期地质活动的延续。印度尼西亚气象、气候和地球物理局(BMKG)数据显示,仅2023年上半年,苏门答腊岛周边就记录到超过300次3级以上地震。这种密集的地震活动揭示了环太平洋地震带在该区域的特殊活跃性,也提醒我们必须重视这一地区的地震风险。

海啸威胁的科学评估机制

马来西亚气象局(MetMalaysia)在苏门答腊地震后迅速发布”无海啸威胁”的声明,这一判断基于多重科学依据:

地震预警系统的技术演进

现代地震预警系统已形成多层次的监测网络:

– 海底地震仪阵列:可提前数分钟探测到海底地震波

– GPS地壳形变监测:实时追踪板块移动的毫米级变化

– 人工智能分析平台:能够快速处理海量数据,提高预警准确率

日本开发的”紧急地震速报”系统在2011年东北大地震中成功提前90秒发出预警,挽救了无数生命。这种技术正在向印尼等地震多发国家推广。

社会应急体系的薄弱环节

尽管科技不断进步,但灾害应对仍存在明显短板:

预言与科学的风险认知差异

所谓”日本龙婆”的预言反映了公众对灾害的焦虑心理,但科学界强调:

– 地震预测目前仍无法精确到具体日期

– 海啸威胁评估必须基于地质监测数据

– 过度关注预言可能分散对实际防灾准备的注意力

东京大学地震研究所的统计显示,民间所谓”地震预言”的准确率不足0.1%,远低于科学预警系统的70%以上准确率。

区域联防机制的迫切需求

面对跨境自然灾害,各国需要加强合作:

2004年印度洋海啸后建立的”印度洋海啸预警系统”就是成功范例,该系统已多次有效发挥作用。

未来风险与长期策略

地质学家预测,苏门答腊板块边界积累的应力仍在持续增加,未来30年内发生8级以上大地震的概率超过60%。应对这一威胁需要:

– 加强基础研究:深入分析俯冲带的地质特性

– 完善法律法规:强制提高新建建筑的抗震标准

– 创新保险制度:建立巨灾风险分散机制

东京大学的模拟显示,如果在南海海槽发生9级地震,引发的海啸可能在2小时内抵达台湾东部海岸,这种跨区域风险必须纳入整体防灾规划。

全民防灾文化的培育路径

提升社会韧性需要从教育入手:

神户地震后的日本建立了系统的防灾教育体系,这是其应对灾害能力显著提升的关键因素。

结语:与灾害共存的智慧

自然灾害不会消失,但人类可以通过科学认知和充分准备大幅降低其影响。苏门答腊地震事件再次提醒我们:防灾减灾不是单一技术问题,而是需要科技创新、制度完善、文化培育协同推进的系统工程。只有建立全方位的灾害应对体系,才能真正守护我们的生命财产安全,实现与地球动态变化的和谐共存。

:

[4] www.tiktok.com

[5] huanqiuribao.com

Powered By YOHO AI