人潮汹涌中的悲歌:果阿寺庙踩踏事件的深度剖析

节日里的欢声笑语,转瞬间化为撕心裂肺的哭喊。印度果阿邦一座寺庙在盛大庆典中发生的致命踩踏事件,如同一记重锤,再次敲响了公共安全管理的警钟。这场突如其来的悲剧,不仅夺走了至少6人的生命,更让数十个家庭陷入无尽的悲痛与困顿之中。这不仅仅是一则冰冷的数字新闻,而是无数个鲜活生命在瞬间被挤压、被吞噬的残酷现实。是什么让本应充满神圣与祥和的宗教集会,演变成了一场人间的炼狱?这背后隐藏着怎样的风险与疏忽?

节庆狂潮下的暗流涌动

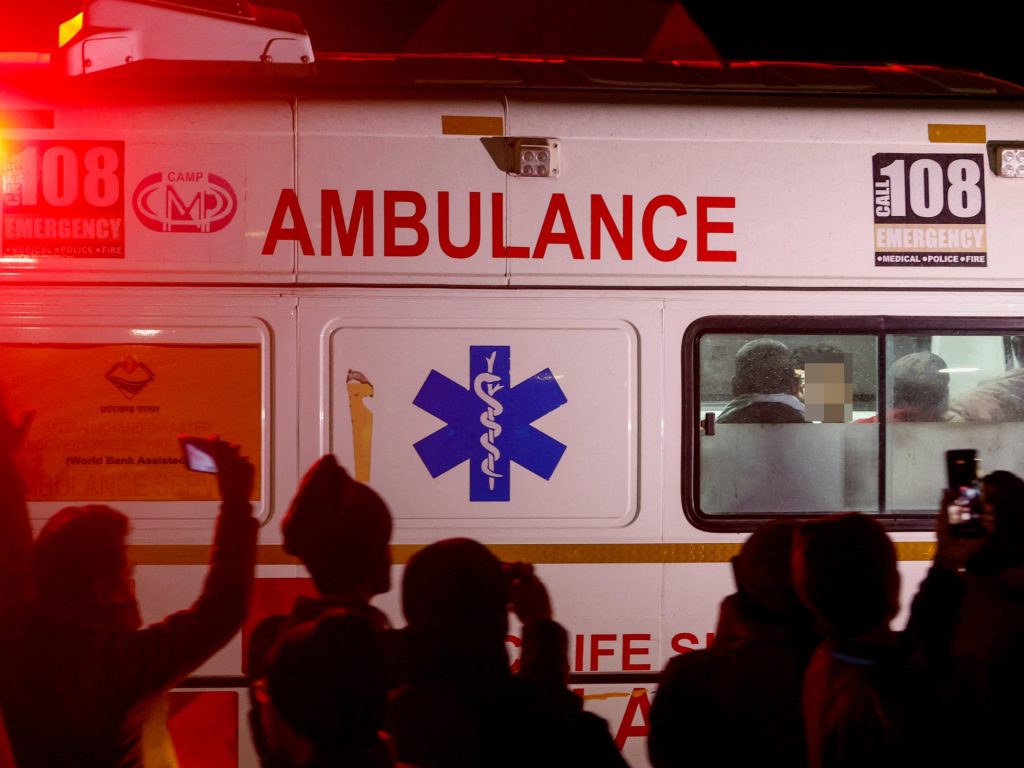

每年一度的拉伊莱黛维寺庙节庆,总是吸引着数万信徒从四面八方涌来。他们带着虔诚的心,渴望参与到庄严的仪式中,尤其是一项历史悠久的“火路”仪式,即信徒赤脚走过燃烧的木炭,以此表达对女神的敬意和祈求。正是这种强烈的信仰与参与热情,在狭窄的通道和有限的空间内,形成了巨大的潜在危险。据报道,踩踏事件发生在周五深夜,当时正值节庆的高峰,数万信徒挤满了通往寺庙的狭窄小径。初步调查显示,是人群的突然涌动引发了恐慌,尤其是在一段下坡路上,导致人们失去平衡,相互挤压,最终酿成惨剧。

安全措施的缺口:预警与应对的失衡

尽管当地政府部门预见到了庞大的人流,并部署了警力进行维持秩序,但惨剧的发生表明,现有的安全措施未能有效地应对瞬时激增的人群压力。 仅仅部署警力是远远不够的,更关键的是需要一套行之有效的风险评估、预警机制和应急预案。当人流密度达到临界点时,是否有明确的信号或措施来疏导人群?当恐慌发生时,是否有足够的应急通道和救援力量能够及时介入?

此次事件的发生,暴露了在大型宗教集会中,对人群行为模式的认知不足以及应急响应能力的薄弱。人潮涌动往往是瞬间发生且难以控制的,尤其是在地形复杂、通道狭窄的区域。简单的物理隔离和口头疏导,在极端情况下显得苍白无力。需要更科学的手段,例如实时监控人流密度、利用技术进行预警、设立多层次的疏散路线等。

悲剧背后的深层原因:管理与规划的挑战

果阿寺庙的悲剧,并非孤立事件。在印度,类似的踩踏事故在大型宗教集会中时有发生。这反映出在快速城市化和人口增长的背景下,如何在保留传统文化和宗教习俗的同时,确保公共安全,是一个巨大的挑战。

首先,是基础设施的滞后。许多历史悠久的寺庙和宗教场所,其基础设施并非为应对现代超大规模人流而设计。狭窄的入口、有限的活动空间、不足的疏散通道,都为人流聚集带来的风险埋下了隐患。

其次,是管理协调的复杂性。大型宗教集会涉及多个部门,包括寺庙管理委员会、地方政府、警察、医疗救援等。各部门之间的协调配合、责任划分以及信息共享至关重要。如果缺乏有效的沟通与协同,一旦发生紧急情况,很容易出现响应迟缓、力量分散的问题。

最后,是对信徒安全意识的培养。在虔诚的信仰驱动下,有时信徒可能会忽视潜在的危险。加强对参与者的安全教育,提高他们的风险意识,也是预防踩踏事故的重要一环。

反思与前行:如何避免类似的悲剧重演

果阿寺庙的踩踏事件,以血的代价再次提醒我们,大型集会的安全管理是一项系统工程,容不得半点疏忽。为了避免类似的悲剧重演,需要多方面的共同努力:

强化风险评估与预警机制:在节庆活动开始前,应进行详细的风险评估,包括人流预测、场地承载能力、潜在的危险区域等。建立实时监控系统,一旦监测到人流密度超过安全阈值,立即启动预警,并采取分流、限流等措施。

优化场地规划与基础设施:对于人流密集的宗教场所,应考虑进行必要的改造或扩建,拓宽通道、增加应急出口、设置清晰的指示标识。利用地形优势,合理规划人流路线,避免在狭窄或有坡度的区域过度集中。

提升应急响应能力:建立健全的应急预案,明确各部门的职责分工和协同机制。加强应急救援队伍的培训和演练,确保在紧急情况下能够快速、有效地展开救援。在活动现场设置医疗点和临时避难场所。

加强宣传教育与安全意识:通过媒体、宣传册、现场广播等多种形式,向信徒普及安全知识,提醒他们注意安全,遵守秩序。倡导文明参与,避免拥挤和恐慌。

结语:生命的珍贵与信仰的守护

果阿寺庙的悲剧令人痛心,它再次提醒我们,无论何时何地,生命的价值都应置于首位。宗教信仰是美好的,但追求信仰的方式不应以牺牲生命为代价。希望这场悲剧能唤醒更多人对大型集会安全的重视,促使相关部门和组织采取更积极有效的措施,守护好每一个参与者的生命安全。让未来的每一次宗教集会,都能成为真正意义上的和平与祈福之地,而不是充满危险的陷阱。